Die heutige Güterbahnhofbrache, die ihrer Verwandlung in ein modernes Wohngebiet harrt, bringt einiges an Geschichte mit. Zu viel, als dass man sie vergessen dürfte. Ein vorausschauender Rückblick.

Genau 150 Jahre lang hat er gedient, dann war Schluss. Als der Nordwestbahnhof im Jahr 2022 nach endgültig das Ende seiner langen wirtschaftlichen Laufbahn erlebte, hatte er Kaiser, Weltkrieg, Republik, Machtergreifung, Besatzung und Befreiung erlebt; er hatte im Zentrum eines Imperiums gedient, an der Peripherie eines Rumpfstaates, als Propagandaschlachtfeld neben den Gefechtstürmen des Augartens und als Geheimgang hinter den Eisernen Vorhang; er hat Boom und Niedergang, Aufbruch und Kollaps, Menschen- und Gütermassen vorbeiziehen sehen.

Aus den Fluten aufgetaucht

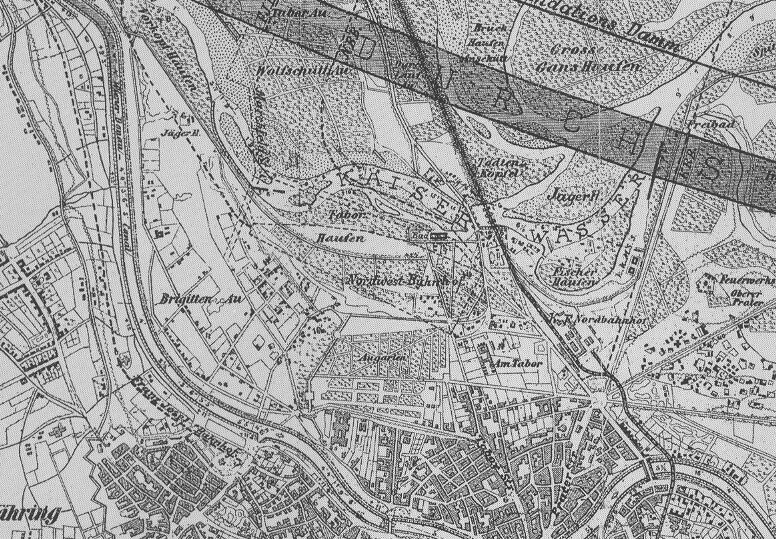

Dabei hätte sich das Areal, bevor der Bahnhof überhaupt gebaut wurde, wenn überhaupt für einen Hafen geeignet. Bis zur Vollendung der Donauregulierung im Jahre 1870 war das Norwestbahnareal nämlich Schwemmland: Im Bereich der späteren Bahnhofshalle wurde über den Fluss Holz angeliefert und gelagert. Der Nordwestbahnhof entstand also in einem Zug mit der heutigen Brigittenau und Leopoldstadt als nicht wegzudenkende Stadtteile Wiens durch Trockenlegung des Schwemmlands In die „amphibische“ Urzeit des Bahnhofsareals erinnert derzeit noch eine Kunstinstallation des Museums Nordwestbahnhof, die in Erinnerung rufen will, dass vor gar nicht allzu langer Zeit noch Fische schwammen, wo heute Gleise rosten.

Rübenzucker, Kaiserbahnhof, Schneepalast, Glanz und Niedergang – und was jetzt?

Gebaut wurde der Bahnhof ursprünglich vor allem, um den Norden der Habsburgermonarchie bzw. Europas von Wien aus zu erschließen. Dabei ging es einerseits um den Warenverkehr: Kohle und Rübenzucker sollten aus Böhmen, frischer Fisch von einem gewissen heute noch bekannten Fischgroßhändler namens Nordsee aus Norddeutschland angeliefert werden. Andererseits war der Nordwestbahnhof im Unterschied zu späteren Zeiten auch als Personenbahnhof konzipiert worden. Lokalzüge fuhren Stockerau und das Weinviertel an, Fernzüge verbanden aber auch Berlin mit Wien – am Nordwestbahnhof stieg etwa auch der Deutsche Kaiser aus dem Zug, als er die Weltausstellung von 1873 besuchte.

Die Bahnhofshalle für den Personenverkehr muss einen besonders beeindruckenden Anblick geboten haben.

Abfahrende Passagier*innen betraten den Bahnhof von der Nordbahnstraße genau gegenüber dem Zugang zum Augarten. Hier wurden die Reisenden von einer großräumigen, halbrunden, von Säulen gerahmten Vorhalle empfangen, […]. Am Gesims dieser Halle war eine Reihe allegorischer Figuren postiert, die jene Städte repräsentierten, die die Nordwestbahn nun mit Wien verband: Dresden, Leipzig, Breslau, Berlin, Hamburg und Bremen. Dahinter schloss sich ein prunkvoller Kassensaal an, […]. Das Gebäude war innen durch kassettierte Decken, Wandmalereien, Tapeten und Pilaster, die Ansichten der Städte entlang der Nordwestbahn zum Gegenstand hatten, sowie durch exquisite Beleuchtungskörper elegant ausgestattet, insbesondere der Wartesalon der 1. Klasse und der Hofsalon auf der Ankunftsseite.

Hachleitner, Hieslmair, Zinganel (2022): Blinder Fleck Nordwestbahnhof. Biographie eines innenstadtnahen Bahnhofsareals. Wien, Falter Verlag S. 28f.

Das Ende des Ersten Weltkriegs bedeutete allerdings auch ein Ende dieser Glanzzeiten. Die Nordwestbahn, die früher Böhmen und Mähren mit Wien verbunden hatte, sah sich nun mit der Grenze der neu-entstandenen Tschechoslowakei konfrontiert. Der Personenverkehr ging so stark zurück, dass er schließlich eingestellt werden musste. Der Mikrokosmos von Hotels, Geschäften und Betrieben, die sich rund um den Bahnhof gebildet hatten, sah einer umgewissen Zukunft entgegen. Allerdings erfuhren mehrere verwaiste Gebäude des Nordwestbahnhofs eine kreative Neuverwendung. So richtete sich etwa eine russisch-orthodoxe Gemeinde in einem leerstehenden Wartesaal kirchlich ein, und eine der großen Hallen wurde zeitweise sogar zum Wintersportresort (!) umfunktioniert: Nicht auf Schnee, sondern auf einer chemischen Soda-Mischung sollte dort auf entsprechend überzuckerten Holzrampen witterungsunabhängig das Skifahren ermöglicht werden. Von wirtschaftlichem Erfolg war diese Investition nicht gekrönt; Schlagzeilen machte allerdings ein versuchtes Schusswaffenattentat auf den zur Eröffnung erscheinenden Bürgermeister. Und wie viel zahlreicher waren all die Pläne, die nie verwirklicht wurden: Tennishallen, Sporthallen, Gemüsegroßmärkte, Busbahnhöfe und sogar Flugzeuglandebahnen waren einmal angedacht, aber nie verwirklicht worden. Schon damals also beschäftigte und beflügelte das ungenutzte Potential des riesengroßen, leerstehenden Areals die Fantasie der Wienerinnen und Wiener.

Und schon damals war es alles einfache als einfach, die richtige Verwendung für das Bahnhofsareal zu finden. Das Kopfzerbrechen von damals verfolgt uns heute wieder; nicht aber in der Frage, ob man lieber eine Tennishalle oder doch eher ein Indoor-Skigebiet dort bauen sollte, sondern ganz konkret bezüglich der Pläne für ein ganzes neues Stadtviertel, das hier in den nächsten Jahren entstehen wird. Ganz in der Tradition der wechselhaften Geschichte unseres Nordwestbahnhofs wollen auch wir nicht müde werden, in seiner Erschließung nichts unversucht zu lassen, um seine optimale Gestaltung für An- und künftige Bewohnerinnen und Bewohner zu erreichen.

Diese Darstellung der Geschichte orientiert sich am wunderbar recherchierten Buch Blinder Fleck Nordwestbahnhof. Biographie eines innenstadtnahen Bahnhofsareals von Michael Hieslmair, Bernhard Hachleitner und Michael Zinganel und wäre ohne dessen Aufbereitung nicht möglich gewesen. Das Buch ist im Falter-Verlag erschienen, behandelt die gesamte Spanne von hundertfünfzig Jahren Nordwestbahnhof und hier erhältlich – alternativ hier zur Ansicht verfügbar. Die „beiden Michaels“ (wie sie bisweilen liebevoll genannt werden) leiten zugleich auch das Museum Nordwestbahnhof – ein Besuch lohnt sich!

Schreibe einen Kommentar